2012.10月13、14日,我和李亚男两人在北京十一中学参加了全国第三届“新学校”论坛。该论坛由全国新学校研究中心和北京新学校研究院主办,是一个为全国教育界同仁提供分享学校管理和建设的平台,它以“把我们的行动拿出来研究,把研究的成果付之于行动”为宗旨,希望通过行动研究,推动优质学校走向理想学校,“新学校”论坛被誉为中国基础教育领域的TED大会,是全国教育家型校长思想与智慧的盛宴。

这次的论坛规模空前,有1400余名中小学校长参加,香港教育界参与论坛并有代表发言,高等教育人士(同济大学人文学校教授,同济大学中学学校建筑设计研究所所长)参与,央视著名主持人白岩松发言并为主持人之一,议题多元化,会议议题涉及教育各个层面,声音多元化,全国优秀的校长、教师、学生参与并发言,现场互动以及短信平台互动使与会者与嘉宾的沟通更便捷,14日下午的分论坛与会者课自主选择会场,选择感兴趣的报告进行学习。

来北京之前,一直为“中国的教育看江苏,江苏的教育看常州,常州的教育则看省中和常外”这种民间传言而沾沾自喜,自我感觉良好,以此推论,似乎自己所在的常外已经是跑在中国基础教育前沿的领航者。上北京参加论坛,两天的学习,会场上的我忙于记录各种点子和智慧,为一些甘守平凡岗位的优秀教师和校长肃然起敬;为有想法就能贴地而行的各种实践者折服,为以校为家,以教师为家人的民办学校的校长而感动,为坚持教育理想而不惜成为“自由人”肃然起敬…,几点感触:

一、北京印象:人多,节奏快,急,挤从五棵松地铁站乘1号线的地铁上,人挤人,我们好容易挤了上去,背对着门的我不知被谁挤得几乎飞了起来,幸亏人多,没跌倒,我却慌乱中下意识地伸手抓个支撑,抓住了前面一个无辜的女乘客的衣服,连忙道歉,可撞飞我的肇事者我还是背后没长眼睛,不知道是哪位地铁高手。几站后,到站只听一男的嘴里连呼下车,一面动静很大地向门口飞奔,他吨位很大,象个包子,还背着个包,利用自己的吨位在拥挤的地铁中竟如入无人之境,愣是杀出了一条血路,身手之敏捷让我瞠目结舌,亚男说,那就是那位差点将我撞飞的,哦,让我无语的地铁包子哥,不知道他有没有碰到过吨位比他大的,挤不过去。在地铁上我想:都市的繁华,这么拥挤的北京,不是我所向往的,也是我们教育所需要警惕的。常州的宽敞,悠然地骑上小电动,曾经认为的工作的高强度,现在想来神马都是浮云,咱比北京人幸福多了!难怪住在北京的白岩松要发问:你幸福吗?常外也不能做成常州的北京,否则,也会让学生和教师失去了幸福感!

二、与会者印象:参差不齐大会发言的几乎都是全国知名的校长,报告的形式简短,每场的报告几乎控制在20分中以内。要在20分中之内把一个学校最有特色的或是最成功的做法介绍出来,信息量大,接收时会形成头脑风暴。与会的对象给我的感觉是参差不齐或者说良莠不齐。有在吃早餐时因人多不愿去有辱斯文的,有现场提问冗长不知所谓的,有会场内响起打呼声而引人侧目的,有认识比我还差一大截的,这些人,正是中国教育的一个缩影,校长如此,教师如此,学生呢?于是反省自我,可以落后,但不能不学习。形象是外表,素养是举手投足,涵养则是需要学习来滋养的。千万不能那么没文化!

三、主题报告印象:这次讲得最多的是课程。的确,好的学校得有好的课程,才能更好地培养出未来世界的公民。报告中很多学校的很多活动,都是通过课程来实施的,不是表面的形式,走过场,追求的是入耳、入心,还要落实到行,如此教育,才是教育,而非仅仅是教学。白岩松说:中国的改革,除了政治,经济,还得有“心灵改革”。人性都有好和不好的面,教育要做的事是唤醒引导好的一面,抑制坏的面的呈现。教育要培养的不是“才”,而是“人”。幸福的三要素是:物质、精神、情感,教育也是。于是,课程的“发现”很重要。各地的校长都在介绍自己的某些课程,构建的课程体系。原本我以为很难实现,停留在理想层面的事,原来真的有人在做,无中生有的课程,虽然背后一定很艰辛,毕竟是做出来了。

毕业生离校出现了破坏学校物品的情况,于是山东潍坊中广文中学开发了“离校课程”;小学生背诵诗文死记硬背,于是北京十一学校亦庄小学常丽华老师开发了“农历的天空下”的诗词之旅的课程;用童话故事启迪学生,开设阅读课程;出国游学,不仅仅是出国旅行,更要让学生有收获,于是,“游学课程”应运而生;将学生培养成“人”,公民教育怎么搞?南京市北京东路小学的“娃娃参议院”让学生从小就体验作为公民应尽的义务和权利,在活动课程中学习,提升公民素质…

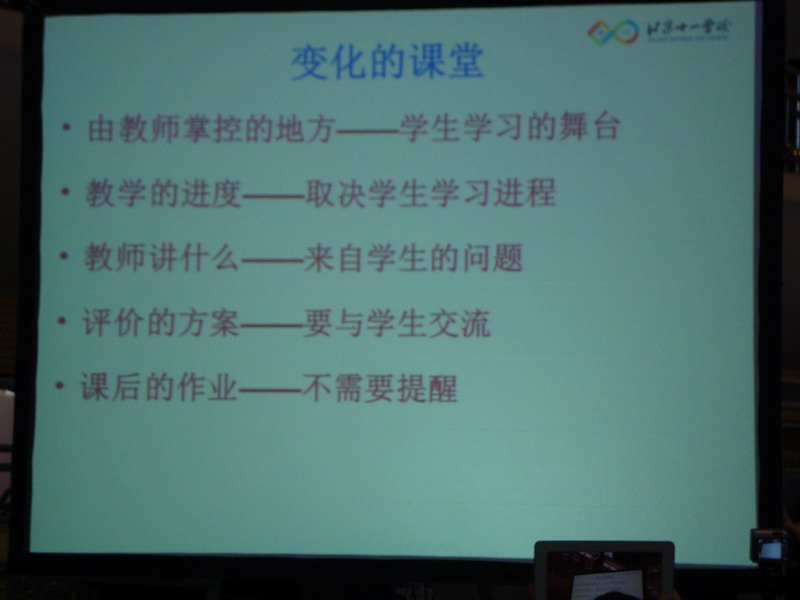

教学和教育到底有什么区别?北京十一中学的王春易老师在生物学科上经过了探索,形成了成果。教会学生学比教会学生知识显然高明的多,更重要的是学生得到的不仅是知识、方法、还有体验、经历、合作、价值观。

以儿童的视角,以儿童为中心,教育才有希望。香港培侨小学让每一种学习活动都能激发学生学习和探究的欲望,读书人寻宝夜,推动了学校的阅读文化;名人蜡像馆,创设了有趣的学习英语的场景;我当了爸妈,培养学生珍爱生命;

还有“让学生看得见自己,听自己的话的课程”,在我看来,现在的课程可以理解为源于生活的与学生相关的小课题,它为了解决问题,它为了把学生培养成人!反观常外的课程建设,基本还处于一种萌芽阶段,真的还是任重道远。

有几位校长的发言也引起深深试的共鸣:教育要做减法,删减非本质的,形式的东西,专注于一件事在做着的赵翠娟校长;打温暖和亲情牌,为教师谋福利的云顶学校的刘坚校长的做法让我感动;还有就是睿智深邃的白岩松,虽然没化妆看起来有些走形,但丝毫不影响其妙语连珠背后对民生的思考,反应之敏捷,语言之精准,堪称大师。

四、文化分会场主题与报告的内容似乎不太吻合,其中无锡一个学校做的“节庆文化”给我留下了一些印象,节日大观园里将各种可以物化、呈现的节日内容都呈现出来了。有一个“君子务本,本立道生”的报告现场香港的校长提了一个问题,现在大家所做的改革,一种是模仿西方(美国)的,比如十一学校,还有就是从老祖宗的智慧中找根源的,到底哪种才是改革的方向?我想,无所谓哪种形式,不管白猫黑猫,能捉老鼠的就是好猫。而在基础教育中,捉老鼠就是“将学生培养成完整的人”,不是书呆子,也不是自私鬼,懂得服务于他人来体现自身的价值。文化和课程,似乎也没有明确的界线,也许这就是事事处处皆教育。

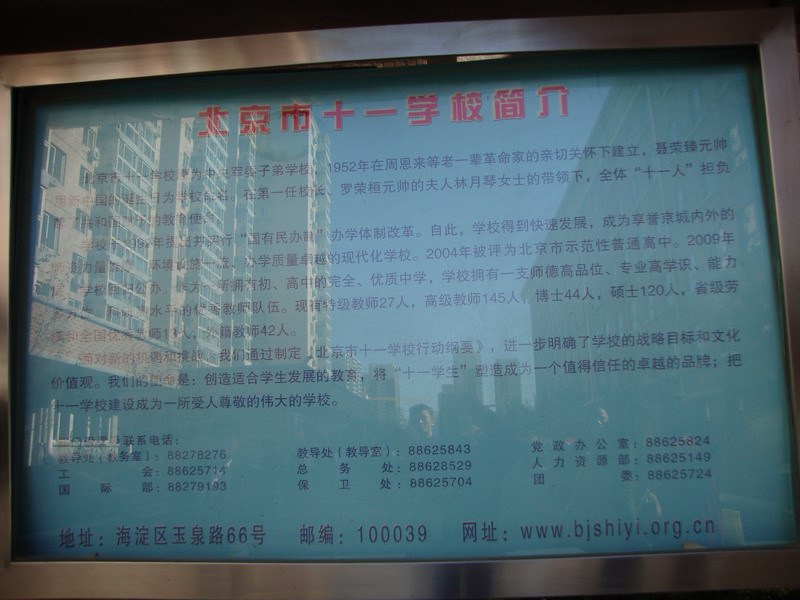

五、十一学校印象对于十一学校,原本一无所知,两天对它有了一些了解。原中央军委子弟学校,据说可以直接向总理汇报,凭它的特殊性,可以做教师该做的事,不去理会太多杂事;特级教师一大堆,最年轻的33岁已评上特级,在常州,这个年龄和资质,恐怕高级都没资格评,这些特级教师有从各地挖过来的能人,于是,有能力,不缺点子;生源大概是军后代吧,还有出国的,可以理解为富后代,于是改革需要什么物质支持,家长从来不差钱,也可以直接找总理要,于是我理解为学校生活可以为所欲为,因为学生之于学习,本就不是难事;各种的专用教室能够物尽其用,各种的社团可以琳琅满目;各种的宣传可铺天盖地…校长的致歉信,党员风采,青年教师风采,骨干教师风采,月度人物,将教师推到宣传的前沿,也体现了一种理念,教师的职业尊严得到了极大的满足,这也是常外可以借鉴的。

十一学校的改革是走班制,没有行政班级,每一位学生都有不同的个性化的课表,全体走班,教材不同,需要教师重整设计,那些特级们聪明的头脑就是资源,据说教师一个暑假几乎是没有休息的,在这种学校任教,艰辛和荣耀并存;学生需要修学分,没过的可以重修,学制分为三三和二四,二四学制的不参加中考,直升,不需要走传统教育的路,十一学校的校长是知名教育家李希贵,所以改革可以有底气,十一学校的学生家庭一定也是认同这种模式的,所以十一学校能做出成果来,这未必是常外可以照搬的,但总有一些事可以借鉴的经验。

两天的学习,感觉常外还有很多可为,自己还有很多可做的,还有就是,作为常外的教师,原本是件很幸福的事…

|

|